作者:馮忠恬

早在公元兩百年,就有希臘醫生聲稱杜松子與酒精的藥用功能,中世紀時,人們以杜松子作為醫療殺菌,或治療胃痛、對抗發燒甚至鼠疫。普遍認知的琴酒歷史,是源自於16世紀的「Genever」(荷蘭語中的杜松子),被稱作「荷蘭琴酒」的一種麥酒,傳入英國後,多音節的Genever很快的被英國人稱為「Gin」。

在2020年出版的《倫敦蒸餾廠》(The Distiller of London)一書則寫道,其實英國早在13世紀就懂得蒸餾中性烈酒,近似現代琴酒的杜松子蒸餾酒已存在,琴酒的歷史看似清晰卻又不斷有新認知,就像它的風味一般,值得細細品味。

第一波浪潮:17世紀,威廉與瑪莉讓琴酒在英國大流行

光榮革命後,原本的荷蘭王威廉三世與瑪莉女王共同治理英國,為對抗天主教霸權法國,一邊限制進口法國的紅酒與白蘭地,一邊鼓勵使用穀類蒸餾中性烈酒,給了琴酒極佳的條件,琴酒在英國開始流行。

18世紀,英國政府對威士忌徵收高稅金,琴酒更加盛行,琴酒瘋狂 Gin Crazy 時期正式到來,倫敦四分之一的家庭都私自生產琴酒,甚至在浴缸裡製作,劣質的琴酒被迫需要添加糖和玫瑰水來改善風味。琴酒在此時幾乎比水還便宜,這讓倫敦貧民窟一度充滿酒精味與犯罪,英國政府開始嚴格管制,並限制非法小量生產。到此,琴酒逐漸成為一種負面、過時的酒精飲料,第一波浪潮結束。

圖片來源|Historic Royal Palaces

圖片來源|Historic Royal Palaces

第二波浪潮:19世紀,瘧疾中誕生的琴湯尼與上流社會的琴酒皇宮

在 1783 年就誕生了。

圖片來源|coca-cola.com

18世紀末起,英國駐紮殖民地印度的軍官為了對抗瘧疾,開始把奎寧、糖與琴酒混合,琴湯尼就這樣誕生了,Schweppes 舒味思的通寧水就是在此時於印度推出。18世紀英國因為限制酗酒造成嚴重的社會問題,先後增加了販售商、蒸餾者的稅收,1830年英國開放啤酒的家庭釀造與販賣,啤酒變得非常便宜,上流社會改為喝茶、烈酒與葡萄酒來彰顯身份地位,高稅金、蒸餾技術的進步,以及後來的廉價啤酒形象,使琴酒逐漸成為上流社會的飲品,1830年代出現的琴酒皇宮Gin Palace即是販賣琴酒的豪華酒吧,其華麗的琴酒流行形象、裝飾圖案的鏡子等,影響英國維多利亞時期的酒吧,甚至是當代的我們,比如吧檯的設置,即是以琴酒皇宮的櫃檯為基礎,讓服務更快速有效率。

琴酒逐漸走出18世紀的犯罪陰霾,作家狄更斯更是帶著睥睨的口吻寫下 :「與我們剛剛離開的黑暗與污垢,對比之下它非常的耀眼。3」認為大眾遺忘了琴酒曾有的負面形象,不過狄更斯的提醒卻不影響世界琴酒銷量,也是在此時,琴酒搭上了全球貿易的船,進入美國市場蓬勃發展。

第三波浪潮:禁酒令的推波助瀾,21世紀的琴酒復興、味道多元

美國在19世紀初期開始有調酒文化,禁酒令(1920~1933)雖暫時中止了調酒的時代,卻也讓琴酒異軍突起,透明如水的琴酒,加上杜松子能蓋掉工業酒精的氣味,使琴酒成為禁酒黑暗歲月中,十分受歡迎的烈酒,也成為美式調酒的重要基石。

21世紀,全球小型生產商和新興品牌開始崛起,無設限的美國風味與專注細膩的英國態度,各領風騷,全球化的琴酒開始使用更多的本地植物與香料,以創造出更複雜和多樣化的口味。

美國人的車庫創業精神,總想把東西變成自己的,也因為如此,當代美國琴酒每一瓶都是自由的態度。西岸舊金山標榜未經過濾裝瓶的工藝琴酒先驅Junipero,率先在1996年為微型釀酒廠引路;2006年,調酒師和釀酒師合作開發的Aviation,帶有獨特的薰衣草與紫羅蘭風味,後來更因美國知名演員Ryan Reynolds的持股, 以幽默的方式行銷推廣深受年輕人歡迎;2007年美國立法改革降低了小型釀酒廠的稅率,自此奠定美國琴酒的多滋多味;2011年,東岸紐約NY Distilling 以美國女詩人Dorothy Parker命名的琴酒誕生,一夕之間,紐約的酒吧充斥著紐約產的琴酒,當代琴酒意味更加濃厚;2014年,Revivalist Gins誕生於賓州,各式各樣的風味,甚至過桶、添色,完整傳遞嬉皮精神。毫無疑問,美國是第三波浪潮的引路者,讓整個歐洲大陸不得不跟上。

1996 年,Junipero 首開先河,引領了美國精釀杜松子酒的誕生。

Junípero 在西班牙文中即是杜松子的意思,也就是琴酒主要的植物成分。

圖片來源|Junipero 官網

2006年,調酒師和釀酒師合作開發的 Aviation,隨著知名演員 Ryan Reynolds 持股後拍攝不少幽默廣告行銷吸引大眾注意。

圖片來源|Aviation 官網

說到紐約知名的詩人也是劇作家就不可不提 Dorothy Parker,這支與他同名的酒有著44% ABV及莓果香氣,可謂酒如其人。

圖片來源|NY Distilling Co

標榜眾多自然成份為主的 Revivalist Gins,其風味帶有著草本、花香和泥土氣息,餘韻更能感受到木質、鹹香和果香。

圖片來源|Revivalist Gin 官網

稍晚一些,英國政府於2008年宣布國家琴酒日,鬆綁1823年因「琴酒瘋狂」限制小於1800公升微型釀酒廠不得生產的法案,多元萃取的小品牌於是誕生,包含使用單次蒸餾法,僅取酒心的 Sipsmith、使用真空蒸餾法的 Sacred、還有連續三屆被評為世界上最具創新精神的釀酒廠 Cambridge Distillery 等。

畢竟,英國還是有悠久的琴酒歷史,傳統製程的大廠牌也從2000年開始注重材料與風味的細膩度,包含蘇格蘭的 Hendrick’s,大膽融入荷蘭小黃瓜與保加利的玫瑰花瓣,Tanqueray 也推出了小批量生產的 No.10,標榜四次蒸餾僅取酒心,2011年推出的 The Botanist Gin 植物學家琴酒,採集22種艾雷島的植物,和植物學家共同探索本地風味,啟發全球市場快速增長,2016年僅英國就有233家釀酒廠獲得生產許可,百花齊放。

跨過英吉利海峽來到琴酒最大的市場─西班牙,在此,琴酒的復興始於San Sebastián聖塞巴斯蒂安的 Dicken’s Bar,調酒師同時也是1999 年第一屆西班牙琴酒比賽的獲勝者,名廚們會在這裡交流,一邊喝著琴湯尼,據說也是 El Bulli的員工最喜歡的飲品。西班牙人對琴酒的熱愛展現在各地專門的琴酒吧,點一杯琴湯尼,要先從長長的清單中選擇琴酒,然後選擇通寧水。

西班牙最知名的工藝琴酒莫過於2007年推出的Gin Mare,裝載了飽滿的地中海風味,包括橄欖、自家種植的杜松子、百里香、羅勒、迷迭香和大量柑橘,在當時扮演著非常重要的開創與復興角色。2012年,Nordés Gin使用加利西亞產Albariño白葡萄為基底,緊接著千姿百態的海島風味也一一生成。

圖片來源|Gin Mare 官網

如果說2000年初是第三波琴酒的當代復興,進入2010年,就是本地滋味的超展開,替「當代」種下了根,種在文化與風土之間,長長久久不被忘懷的地域氣息,當然,在這個時間點,也把極為單純的琴酒,推向極度複雜組成的草本烈酒,價格節節上升。

工藝琴酒在亞洲「料理食材與季節感」

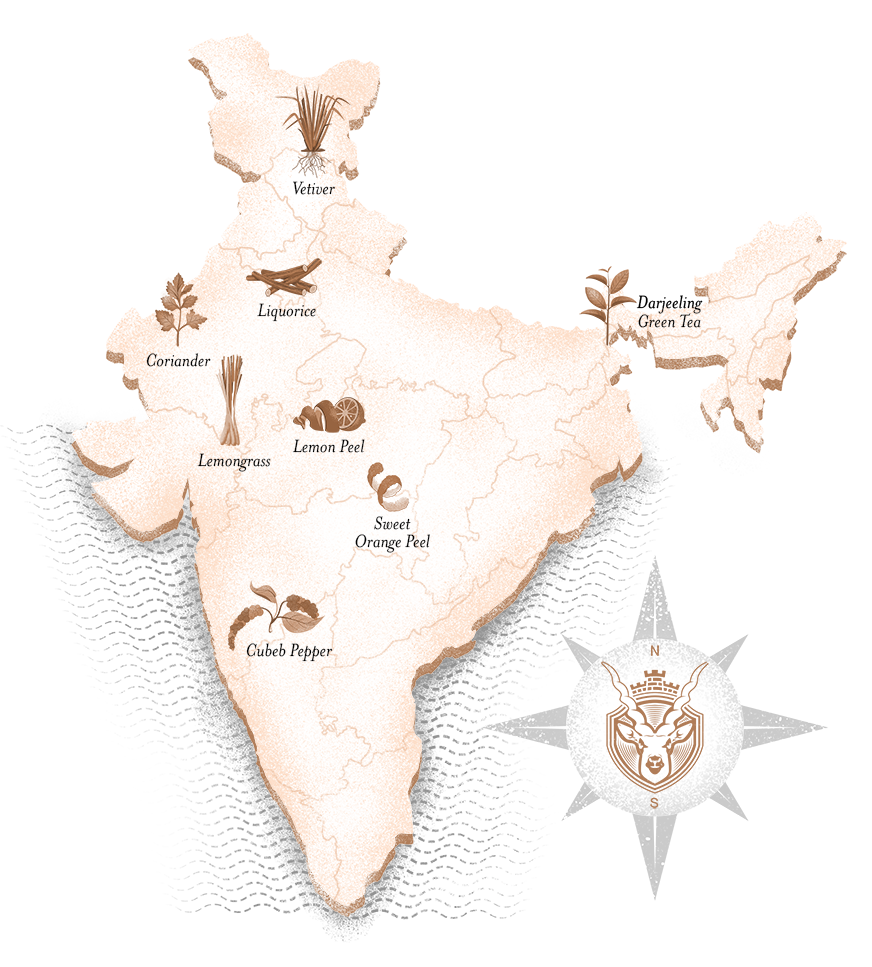

鏡頭移到亞洲,別忘了琴湯尼的源頭─印度,2017年,Nao Spirits酒廠推出了Hapusa Gin(梵語:杜松子)使用喜馬拉雅地區的杜松子,加入薑黃、芒果、芫荽籽等;榮獲英國琴酒指南《Gin Guide》2019 年「亞洲最佳琴酒」的Jaisalmer Gin,經過三次蒸餾,由檸檬草、大吉嶺綠茶和印度草藥混合而成,另外還有許多加入了大麻的印度工藝琴酒。

現今也是許多琴酒愛好者必收藏酒款之一。圖片來源|京都蒸餾所 官網

來到日本,日式琴酒多以米為基酒,不少是由燒酎、啤酒大廠製作,品質卓越,風味創作上大量運用日本代表性元素,如柚子、山椒、扁柏、櫻花等,2016年首間琴酒蒸餾廠──京都蒸餾所,以柚子、玉露綠茶、山椒、紅紫蘇等六種蒸餾液與京都泉水,調和出四季之美的「季之美」,日式風格專注於傳遞區域或文化特色,並極力保持極簡的風味美感。

今日琴酒「∞」

疫情期間,蘇格蘭Arbikie Distilling推出了氣候友善、二氧化碳「負」排放量的Nadar Gin。日本越後藥草也推出了以春薑黃、杜松子、野草、野菜、水果、香料、海藻,共151種原料的YASO Gin 151。台灣的鄭哲宇2023年也推出了台灣85種原料與16種進口原料的捌伍琴酒(85+16 Gin)⋯⋯。

琴酒,到此,無極限。

● 註腳

- https://www.diffordsguide.com/g/1108/gin/history-of-gin-1638-1726 ↩︎

- “The infamous liquor, the name of which derived from Juniper-Berries in Dutch, is now, by frequent use… shrunk into a Monosyllable, intoxicating Gin.” ↩︎

- perfectly dazzling when contrasted with the darkness and dirt we have just left… ↩︎