國際飲食潮流

作者:馮忠恬

曾獲得五次「世界五十最佳餐廳」第一名、米其林三星的傳奇餐廳NOMA,開啟了全球精緻餐飲(fine dining)的採集風潮,昆蟲、雜草紛紛入菜,主廚 Rene Redzepi 為 21 世紀的餐飲產業豎立了新的時代精神。

然而20年過去了,世界有沒有什麼樣的改變?採集所帶來的影響又是什麼?台灣有跟上這股潮流嗎?

喜歡飲食的人,這幾年一定不能忽略Forage這個單字,中文譯為「採集」,意思是:到大自然裡辨識、收集野生植物。

10年前的某次,跟著阿美族Ina(編註:阿美語女性長輩之意)走入山林,我看著眼前的綠意盎然、雜草一片,卻聽見她興致勃勃的說著:「這是昭和草、這是龍葵、今天沒有細葉碎米薺,它吃起來就像芥末一樣喔。」跟著Ina在園子裡散步,我眼中本無用的雜草,個個成了她嘴裡的美食,阿美族可辨識且食用的野菜超過百種,不僅形塑出獨特的飲食文化,也豐富了餐桌上的多樣性。

場景來到北歐, 2004年,北歐有12位主廚共同發表了「新北歐料理宣言」,欲以食物傳遞北歐的文化、環境與四季特色,廚師們不再只以菜市場或採購清單裡的食材來入菜,而將眼光望向森林與海洋,尋找平時不會在餐廳裡出現的品項,尤以 NOMA 主廚 Rene Redzepi 的創造力最強,吸引全世界饕客與媒體的目光,也讓精緻餐飲的世界發生翻天覆地的改變,在地食材、野外採集成為永續的表達,以及知道食物所為何來的政治正確。

一個是阿美族的野菜採集,傳承百年,極其日常;一個是世界精緻餐飲的採集風潮,以飲食作為人類與大自然的連結。從日常到高端,似乎都回扣著相同的主題:什麼是更原始、更永續、糧食自主的食物來源?

採集是跨領域的合作,找回人類與大自然的關係

在丹麥的生活裡,本就有採集野莓、蕈菇的傳統,新北歐料理,則更大膽且直接的,擴大了廚師對食材的想像力,他們走出廚房,除了自己採集,也積極地跟不同領域的專家合作,比如田野自然觀察家 Roland Rittman 便是 Rene Redzepi 的食材供應來源者,起初Roland Rittman僅是採摘美味的野菜與香草給妻子烹調,隨著數量越來越多,便到街上擺攤,沒想到竟獲得許多主廚的青睞,也突破了餐廳原本可食植物的框架,森林中的酢醬草、野蒜花等,經由廚師的巧手,不僅能表達出北歐的四季,也能讓食客品嚐到如是的餐點時,自己彷彿也成為了自然的一部分。

這波食材採集浪潮,甚至讓採集者(forager)成為一種職業,澳洲的 Elijah Holland 與香港的 Wanda Huang,都是當地名廚們仰賴的採集者,Elijah Holland家中成員有植物學、園藝學與永續生活設計的背景,他的童年就是在爬樹等大自然的遊玩裡度過。Wanda Huang 在接受亞太旅遊美饌雜誌《TK》訪問時即說道:「我曾讀過一篇有關多元智慧的文章,有音樂智慧、數學智慧等等,而其中的自然智慧,說的便是能夠觀察、辨識植物種類的能力,這在人類演化史上可是至關重要的,如今卻一點一滴的流失了。」

農業社會,減少了人類可食植物的種類

人類文明的進展,從採集、狩獵、農耕、工業到資訊社會,農耕僅馴化了部分的植物,無形中減損了飲食多樣性,但若我們從來不知道此事,就不會理解到底失落了什麼?21世紀興起的採集意識,重新拾回人類本該有的自然智慧,根據2021年出版的《林業研究專訊》第28期,目前世界已知的40萬種維管束植物,僅有8%被記錄使用用途,而在有紀錄的植物裡,57%為藥用,36.5%為材料、17.8%被記錄為食物(約5,500種),但在進入農耕社會後,人類試圖馴化其中的2,500種植物,結果僅成功馴化了200種,裡面更只有30種是餐桌上的主要食物。

隨著人類越來越「文明」,可食植物一路變少,然而面對野外採集,社會卻充滿著有毒、不安全等各種「善意的」提醒,不過若有植物辨識能力,看待周遭的世界的確不同,澳洲的專業採集者 Elijah Holland 便曾在採訪時說:「到處都有食材,我常散個步就可以找出30種可以吃的東西,大家應該要更留心周邊環境。」

既前衛又傳統,富含永續精神的採集行為

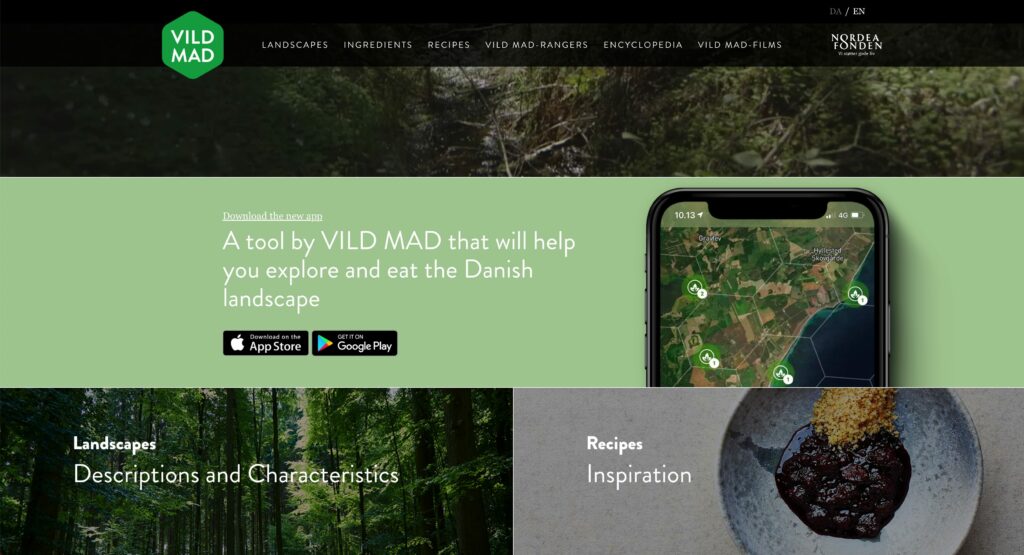

為了讓更多人理解採集與植物辨識,Rene Redzepi成立了VILD MAD(丹麥語野生食物)的APP與網站,英國也有採集與野生食物專家成立Totally Wild UK官網,兩個網站都希望將採集知識普及化,內容豐富,涵蓋了採集規範、季節食材、靈感食譜,還有特別為學童與成人設計的採集課程、工作坊與旅程,範圍從森林到城市都有。

2020年《國家地理雜誌》網站也發表了一篇文章,說明城市採集(Urban forage)不僅成為一種運動,也是一種探索地方,新的旅遊方式。網路上甚至有「你應該跟著8位採集者,學習更永續飲食」的報導,看來從2004年「新北歐宣言」掀起的採集行為,不只是曇花一現的流行,而是由精緻餐飲領軍,各大廚師尋找獨特食材、滋味,表達低碳、永續的方法,甚至如波浪漣漪般,擴及到一般人的生活選擇與旅行形式。

然而,身在台灣的我們何其幸運,在原住民文化裡,仍舊保有不少採集野菜、狩獵的傳統,當和世界精緻餐飲的採集風潮碰撞時,得以長出自己的模樣,這些食材不只是單純的以滋味存在於餐盤上,而能往前追溯與在地生活的關係,比如月桃、魚腥草、茄苳葉等,都能在傳統社會裡找到使用的痕跡脈絡,讓有志理解飲食文化者,在應用時,能與地方產生更深入的連結。

2050年世界人口將達98億大關,某些城市採集者將採集視為解決糧食不足的解方,他們不走擴大耕地面積之路,而是回歸與傳統大自然的連結,尋找更多元的食物來源。

回想起跟阿美族Ina一起在園子散步的午後,和煦的微風輕拂,空氣中瀰漫著青草的氣息,野菜盲如我,跟在她的身旁卻充滿著樂趣,原本看似鐵板一塊的青草個個都有自己的模樣與氣味,原來大自然如此細緻、風韻有味,只是我們從未察覺。

無論在阿美族的野菜湯裡,或在精緻餐飲的餐桌上,採集依賴的都是植物辨識的能力,可食或不可食,有毒或友善?全是大自然的智慧,它不是一種向外掠奪,而是每個人與自然交往的內在關係,今天我認識了你,明天我再來看看你,如同《百年孤寂》裡的馬康多:「這是個嶄新的世界,許多東西都還沒有命名,想要述說還得用手去指。」當一切有了名字、有了連結,便產生出堅定的關係。

台灣是個豐盛之島,一定還有許多農耕裡未被馴化的可食植物,值得我們細細挖掘,認識它們。

本文原刊登於《野植風味學》雜誌2023 No.1,2024年6月。