作者:馮忠恬

台灣曾在1980年代流行過,後來卻因口味偏酸且帶有氣泡感,不符當時口味,沈寂了下來。21世紀的健康意識與開放精神,卻讓康普茶改頭換面,捲土重來。

2019年起Covid-19席捲全球,大眾的健康意識越來越清晰,功能性飲品躍上主流,在此趨勢下,還有另一波無酒精飲品浪潮(Non-Alcoholic Drink),尤其對於被視為未來十年全球市場消費主力的千禧世代(1980-1990年出生者)而言,追求健康不是身體出現警訊後的彌補,而是「生活風格」的展現,他們將健康環保視為生活型態與自我的表達,選擇對身體無負擔的無酒精或低酒精飲品,以此來平衡樂趣與健康。

全球名人瘋康普茶!健康與低酒精的新選擇

如果說康普茶是當代的新飲品,恐怕古人會出來跳腳。康普茶據傳是西元前約200年來自滿洲(現今中國東北),由韓國醫生Kombu東傳到日本後,被稱為Kombucha,再陸續傳到世界各地。

台灣曾在1980年代流行過,那時稱為「紅茶菇」,不過因為口味偏酸且帶有氣泡感,不符合當時台灣人的口味,流行一陣子便沈寂。

時勢造英雄,隨著全世界對健康飲品的需求,加上國際大廠的投入,先是2016年百事可樂收購美國康普茶品牌Ke-Vita,接著2018年可口可樂也收購澳洲康普茶生產商,建立品牌MOJO,世界兩大飲料廠想洗刷污名,不甘於總是被視為僅是加了糖,增加民眾熱量的碳酸飲品,紛紛投入康普茶這個同樣帶有氣泡碳酸感,卻「更健康」的潮流飲品。

傳統康普茶主要是在含糖的茶湯裡,放入紅茶菌SCOBY(Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeasts),SCOBY是細菌和酵母的共生菌,它以甜茶湯為養分,發酵出醋酸與微量的酒精,通常發酵7-12天即可飲用,發酵的時間越長,酸味越明顯。

康普茶內有酵母菌、醋酸菌等益生菌,還有茶多酚等抗氧化物,發酵過程也會產生維生素C、B1、B12等營養素,對腸道消化,提升免疫力、增進代謝等都有保健效果,也因為對皮膚保養與瘦身有益處,讓瑪丹娜、Lady Gaga全都人手一罐,風靡歐美名人圈。

千年來康普茶原僅是在家庭、社區裡小規模自釀,在大廠投入量化生產後,進入通路成為貨架上的商品,取得容易加上健康意識抬頭,讓康普茶迅速發展,根據美國Globe Newswire報導,2019年全球康普茶市場規模高達13.5億美元,2020年Mordor Intelligence的調查也顯示,從2020年到2025年,全球發酵飲市場預計將以6.2%的年增率增長,其中亞洲會是康普茶市場增長最快的地區。

NOMA帶動風潮,康普茶不只飲品,還可以入菜、做醬料

康普茶風風火火,分成兩條支線,一個是在消費市場裡,走向量化、平價,成為大眾市場低酒精機能性飲品的新選擇;另一個則在餐飲界,由名廚領頭,回到小規模自釀,但賦予更多想法,讓它不只是飲品,而是一個內涵豐富的「風味食材」。

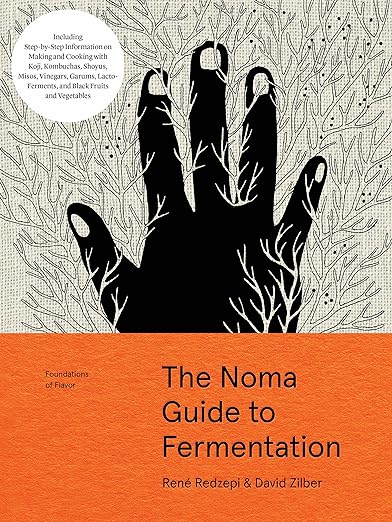

最知名的便是曾獲得多次全球最佳50大餐廳(World’s 50 Best Restaurants)第一名,重新定義北歐料理的NOMA主廚René Redzepi,擅長食物採集與發酵醃漬的他,以胡蘿蔔汁取代茶湯發酵,轉化出變化版的胡蘿蔔康普茶,微酸且帶著胡蘿蔔甜味,本身即是一道滋味豐富的冷湯,他還將康普茶以平底鍋濃縮成糖漿,淋在煎餅上,或延長發酵時間讓酸味明顯,以此來取代醬汁中的白酒、香檳或油醋醬,形塑出料理豐沃的各種可能性。

回到台灣,米其林餐盤推薦餐廳Orchid by Nobu Lee (現已更名為:Orchid Restaurant蘭),2020年也以食材的觀點看待康普茶,當時的主廚 Chef Nobu不僅曾將康普茶的茶湯改為咖啡,製成「咖啡康普茶醬汁」,也率先在台灣以康普茶發展出無酒精的Juice tea pairing系列,用以伯爵茶為基底的康普茶挑大樑,透過二次發酵,添入其他的香料水果,延伸菜色餘韻,吸引不少老饕特別前往嚐鮮。

如今,人類與疫情和諧共處,講究質感、健康生活成為常態,康普茶在餐廳、咖啡館裡也越來越常見,不僅有如René Redzepi或Nobu主廚將其視為「食材」的做法,酒吧也常用康普茶為素材推出各種無酒精飲品或取代酸味,超級市場甚或便利商店也常出現它的身影。

康普茶的Maker精神

不讓歐美市場專美於前,台灣這幾年也推出了自己的康普茶品牌,有金蘭醬油投資的「好菌好俊」、強調以台灣茶製作的「Zestea」、以及在意永續與風味的精品品牌「茗茗茶香檳」等。康普茶如同咖啡、酒或果汁,成為另一種飲品的選擇,無論是24小時便利商店或小農市集,各以不同的美學與姿態呈現。

有些店家也會自釀康普茶並不時推出新口味,位於台北大稻埕的「COFE喫茶咖啡」出產的康普茶令人印象深刻,由咖啡師研發風味,曾上架過咖啡果乾葉康普茶、東方美人/玫瑰/蒔蘿、碧螺春/紫蘇梅/蜜柚、甜菜根、紅烏龍/馬告等口味,以調飲的思維創作,不斷推陳出新。

疫情期間COFE甚至推出康普茶居家包,不同於一般市售產品將SCOBY濾出或將茶湯殺菌後裝瓶,刻意在瓶子裡保留菌膜與益生菌,讓消費者買一瓶回家,即可重複利用瓶子裡的SCOBY居家自釀。坊間也出現了康普茶課程,教大家掌握基本的發酵原理,每個人都有機會加入喜歡的風味創作,做出自家版的康普茶。

康普茶具有的開放性,正好符合當代的maker手作精神,就像維基百科全世界的人都可以來編寫紀錄,康普茶將發酵與風味的創作權賦權給消費者,讓它不只是消費行為,而是生活的體驗與分享。

另外,它的名字也取得極好,「Kombucha」對西方人具有神秘的東方療效色彩,「康普茶」對東方人又有某種西方感,異文化的親近與疏離,不也是一種魅力嗎?

本文原刊登於《GQ 》雜誌2021 No.6 special issue,2024年2月改寫增修。